凄风苦雨二十年 (四)——学汉死了

徐珏

我的丈夫学汉在儿子遇难后,短短不到几个月的时间里,他那乌黑的头发一下变为干柴般的整头白发,他那健壮的身体已变得体弱多病,甚至萎靡不振。他己无心搞地质科研工作,一心要为儿子讨回公道。1993年夏天,中国人民大学哲学系丁子霖、蒋培坤两位教授找到了我们,学汉和我都如释重负。从那时起,我们成了这个同命运、共患难的特殊大家庭——“六四难属群体”的一员。我们开始由消沉、悲哀转到坚强,变得有信心、有希望。在那几年里,由于我们团结一致,不怕艰难,政府当局对我们加强了戒备。那时,北京市国安部门的便衣警察紧盯着丁、蒋老师的门,使他们很难行动。学汉觉得应该主动为他们分担,於是他不分阴晴寒暑,骑着自行车往返于各家难友之间。他把丁、蒋老师当作自已最知心的好朋友,好兄姐!真像丁老师说的:“每当我被软禁在家里,或遇到危难时,第一个出现在我面前的,也总是他。我只要听到习惯性的轻轻叩门声,就知道是老吴来了,带着他那特有的温和笑容”。

由于我们参与了抗争,在我家住所周围,也时常发现便衣警察和警车,我们也成为当局的监控对象。有时我们骑着自行车在上班的路上,后面紧跟着警车。我们感到很气愤,干脆停下自行车回过身来,等着警车开过去。但是我们车一停,警车也停。就这样,警车就会“护送”我们到单位门口。

记得1994年6月4日清晨,学汉和我,带着向东留下的小白猫,准备去八宝山人民公墓给向东扫墓。当我们骑车到小西天小街花店时,警车已跟随而来,我们就进花店买了两束白色鲜花,骑车到积水潭,打算坐地铁到八宝山人民公墓,因我们走得很快,警车一下子跟不上,把我们跟丢了。我们上了地铁,但地铁迟迟不开动,全车厢人开始噪动不安起来。当我们看到警察、便衣来回在地铁列车的各车厢搜索时,我们才明白,他们正在找我们哩!我这时气愤极了,立刻对着大家说:“我们的儿子在六四被打死了,现在我们去给儿子扫墓,警察停车要找我们!才停了这么长时间”。这时,挤满车厢里的人们用充满敬意的语气告诉我们,去公墓的路线,可以在复兴门站转车到八宝山站下车,并要我们保重!我们深切感受到了北京民众对我们六四难属的温暖关切和支持!列车隔了二十分钟终于开动了,但车上的便衣警察把我们夫妇俩团团围住了。等在地铁口的警车也跟随我们来到了八宝山人民公墓。

多年来,学汉生怕我长年的丧子之痛造成的头痛病复发,把哀伤和备份,强压在心底,尽量回避谈论向东之事。向东出生以来,是他一口奶一口水在京带大的,因为我们搞地质的,自大学毕业以后,一直分居两地工作和生活,学汉和向东长期以来相依为命。可以说向东是学汉的生命线,是他的宝贝疙瘩。95年初他得了胰腺炎,病刚好,就向我谈到要到大街小巷去贴小字报,他要把儿子的死、难友们的不幸和痛苦、把积沉在心底的一切统统地写在小字报上让所有人知晓,他实在咽不下这口气。其实这正是他备受病痛折磨,意识到自已不久于人世,想发泄冤恨之意。我当时没有想到他内心极其难忍,为了全家安全,我不愿意让他去冒这个风险,这又增加了他内心的痛苦。再加上他是个硬汉子,轻易不会向别人袒露苦衷。想起这些,我感到十分内疚和惭愧,我既没有尽到做母亲的责任,也没有尽到做妻子的温柔体贴!

1995年8月,丁、蒋老师突然被中共当局秘密关押在老家无锡的一个地方,当时在京的难友一无所知,一位在美国的学生打电话给学汉,学汉顾不得年初以来第二次复发胰腺炎,身体刚有些恢复,便立即通知了各难友,大家心急如焚。为了营救丁、蒋老师,他急切联络难友,动员我不要顾他身体安危,要我立即去找张先玲夫妇、江棋生等人商量,从速给当局写抗议书。我骑着自行车在难友间奔走呼号,终于发出了16位难属给当局的联名抗议书。

当丁、蒋老师被关押43天后重获自由回到北京时,学汉已是高烧病危了——组织细胞白血病。医生说:这是世界上最严重的白血病,世界上的名医都无法医治该绝症。我真是悲痛欲绝!1995年10月,丁、蒋老师不得不再次离开北京,去人民医院看望学汉,在病榻前与学汉话别。那时他已被持续高烧折磨得无法进食,身上到处针眼、输液管、吸气管、排尿管等等,原本方正的脸庞已消瘦的不象样了,但他还伸出那颤悠悠的手与丁老师握别,并用那温和笑容,宽慰她:“放心走吧!我是学地质的,体质好,能挺过这一关,我们年底见!”.

在他病重的最后三个月里,是我们夫妻俩结婚以来最长的也是最后的朝夕相处的日子,我希望有奇迹出现,他也一直怀着对生的眷恋,其实他已明知自已生命不会太长了,但还是乐观地和我避开谈向东之事,讲述我们以前的幸福美满生活。11月26日晚,他预感自已不行了,贴近我说:“徐珏,若我走了,你要坚强地活下去,你要与丁、蒋老师及难友们融合在一起,一定要为死去的亲人讨回公道!”……。29日凌晨四点多钟,他带着对亲人无尽的眷念,带着要为儿子向东讨回公道的未尽遗愿离开了人世。终年55岁。

难友们知道老吴倒下了,他倒在了为死者也为生者的尊严而坚韧地抗争的路途上。这使在京的难友悲愤难平,他们在为他的告别仪式上,作为一个家的亲属向学汉献上了一首小诗(由袁可志先生起草):

这是最后的告别

但只是单方面的话诀

我们凝视著您

您已双目紧闭

让我们

献上一束鲜花

八枝马蹄莲

九朵黄菊花

六枝白郁金香

四朵红玖瑰

挽联上写著:

学汉老弟含冤早逝

诸难友吞泪默哀

问苍天苍生何辜

骤降劫难于父子

绵绵此恨何时了

愿九泉与儿共安息

难友

一九九五年十二月五日.

难友们用这首小诗来寄托对死者的哀思。也以这首诗来呼唤生者的良知,诗中有四句暗含《八九.六四》,以此昭示世人,在这个世界上曾经有一位青年和他的父亲都已死了,他们是为了什么而死的?!

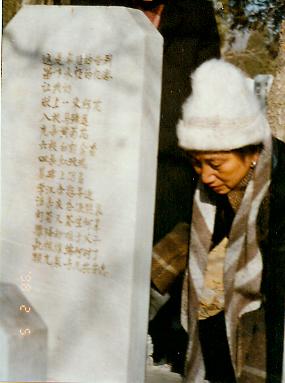

1996年初,我用了我俩一辈子积蓄的钱为向东儿和丈夫学汉在八宝山人民公墓买了两块坟墓,这样,他们父子俩在天之灵可以相互照看。在给学汉骨灰入墓穴前,我要求公墓管理人员把难友们献的小诗刻在墓碑后面。请求多次,遭拒绝;无奈之下,我只好独自一人,辛酸地抱着他骨灰盒下葬。那正是1996年春节过后几天,天寒地冻、冷风索索,寒气逼人,周围空荡荡,我跪在墓前哽哽咽咽地等葬墓人整理完毕,我一把抓住葬墓工人的手,请求他帮我找个刻字工人,价钱可高些,他们悄悄地带我找到正半躺在简易棚里的刻字工人,我把困难情况如实告诉了他,这位工人很同情,也不要过高工钱,答应我在一个月内慢慢乘人不在墓地时,完全按袁先生的笔形刻在墓碑上,一个月后我去上墓地,果然看到墓碑背后刻上了那首小诗,并涂了金色,相当巍峨。工人说在碑上刻字很艰苦,又是大冻天,一旦被管理员看到,饭碗就会丢的。我多加了他一点钱,以表衷心感谢!终于这个普通老百姓的具有历史永恒纪念的碑文留给了后人,让人们永远记得《八九.六四》光辉的学生运动!

《天安门母亲网站》首发

|